Il reverse budgeting ribalta la logica finanziaria tradizionale delle aziende. Invece di guardare alle spese dell’anno passato per costruire il budget futuro, questo metodo parte dai traguardi che si vogliono raggiungere e calcola a ritroso quanto serve investire per centrarli.

La differenza è sostanziale: mentre il budgeting classico prende i costi storici e li proietta avanti con qualche aggiustamento, il reverse budgeting fissa prima dove si vuole arrivare e poi stabilisce quanto costa arrivarci. Un cambio di prospettiva che sta conquistando sempre più imprese, specialmente quelle che non possono permettersi sprechi.

Indice contenuto

Cos’è il reverse budgeting e perché è adatto alle PMI

Il reverse budgeting parte dagli obiettivi di business per calcolare le risorse necessarie al loro raggiungimento. Per le piccole e medie imprese questo metodo ha senso pratico immediato: quando i soldi sono contati, ogni euro deve avere uno scopo preciso.

Le PMI lavorano spesso con margini stretti e mercati competitivi. Non possono permettersi di ripetere meccanicamente le spese dell’anno precedente sperando che vadano bene anche per il futuro. Devono sapere esattamente cosa serve per aumentare il fatturato del 15%, conquistare 200 nuovi clienti o lanciare un prodotto in un nuovo mercato.

Prendiamo un’azienda di software che vuole raddoppiare la base clienti entro fine anno. Con il metodo tradizionale, incrementerebbe il budget marketing del 20-30% basandosi sui costi precedenti. Con il reverse budgeting, calcola prima quanti lead servono per ottenere il numero di clienti desiderato, poi quanto costa generare quei lead, infine definisce il budget necessario.

La differenza nei risultati è tangibile. Chi usa questo metodo spesso scopre di poter raggiungere gli stessi obiettivi spendendo meno, oppure di poter puntare più in alto con le stesse risorse.

Differenze rispetto al budgeting tradizionale

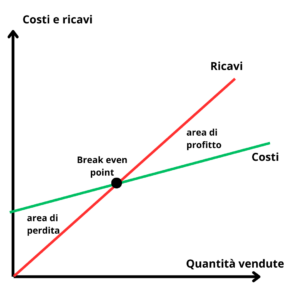

Il budgeting tradizionale segue sempre lo stesso copione: si prendono i numeri dell’anno precedente, si aggiunge qualche percentuale per l’inflazione o la crescita prevista, si fanno alcuni aggiustamenti e il budget è pronto. Questo metodo bottom-up perpetua spesso inefficienze nascoste nei costi storici.

Il reverse budgeting spezza questa routine automatica. Obbliga il management a giustificare ogni spesa in base al contributo che dà agli obiettivi strategici. Non esistono più “le spese di sempre” – ogni investimento deve dimostrare la sua utilità.

Un esempio concreto: un’azienda manifatturiera vuole espandere la produzione del 40%. Il metodo tradizionale prenderebbe i costi produttivi dell’anno scorso e li aumenterebbe del 40%. Il reverse budgeting, invece, calcola prima quanto serve per produrre quella quantità aggiuntiva: nuovi macchinari, personale extra, spazi, materie prime. Spesso il costo reale risulta diverso da quello stimato con il metodo percentuale.

Questa differenza di metodo produce risultati misurabili. Le aziende che adottano il reverse budgeting riescono a eliminare sprechi che si trascinano da anni senza essere mai messi in discussione.

Come impostare un budget partendo dai risultati attesi

Costruire un reverse budget richiede metodo e disciplina. Il primo passo è definire obiettivi misurabili: non “migliorare le vendite” ma “aumentare il fatturato di 500.000 euro”. Non “crescere online” ma “acquisire 1.000 nuovi clienti dal canale digitale”.

Una volta fissati i numeri, bisogna mappare tutte le attività necessarie per raggiungerli. Questo lavoro richiede conoscenza approfondita dei processi aziendali. Bisogna sapere quanto costa acquisire un cliente, lanciare un prodotto, aprire un nuovo canale distributivo.

La fase successiva è l’assegnazione dei costi a ogni attività. Qui serve esperienza concreta del business. Un’azienda B2B sa che per acquisire un cliente enterprise servono mediamente 8 contatti commerciali, 3 demo del prodotto e 45 giorni di trattativa. Può quindi calcolare con precisione quanto investire per ottenere 50 nuovi clienti di questo tipo.

Il reverse budgeting funziona meglio quando l’azienda ha dati storici affidabili sui costi unitari. Secondo l’Istat, le imprese che monitorano sistematicamente i propri indicatori ottengono performance superiori del 15% rispetto alla media settoriale.

Esempi: utile minimo, ROI atteso, crescita sostenibile

L’utile minimo è uno degli esempi più chiari di reverse budgeting. L’azienda stabilisce prima quanto utile le serve per reinvestire, pagare i soci, affrontare imprevisti. Da questo numero calcola a ritroso il fatturato necessario, considerando la struttura dei costi e i margini di ogni prodotto.

Per il ROI atteso, il processo è simile. Se l’azienda ha stabilito che ogni investimento deve rendere almeno il 20%, valuterà solo i progetti che rispettano questo criterio. Un’iniziativa che promette un rendimento del 15% non verrà finanziata, indipendentemente da quanto sembri interessante.

La crescita sostenibile richiede calcoli più complessi. L’azienda deve determinare quanto può crescere senza mettere a rischio la solidità finanziaria. Se vuole aumentare il fatturato del 30%, deve calcolare gli investimenti necessari in scorte, crediti verso clienti, personale, strutture. Solo se può sostenere finanziariamente questi investimenti, l’obiettivo di crescita è realistico.

Quando il reverse budgeting funziona meglio

Il reverse budgeting dà i risultati migliori nelle situazioni di cambiamento. Startup in crescita rapida, aziende che lanciano nuovi prodotti, imprese che entrano in mercati diversi: tutti contesti dove i dati storici hanno poco valore predittivo.

Le situazioni ideali sono quelle dove serve ripensare completamente l’allocazione delle risorse. Una società di servizi che decide di digitalizzare l’offerta non può basarsi sui costi del modello precedente. Deve calcolare da zero quanto serve per sviluppare piattaforme digitali, formare il personale, acquisire clienti online.

Anche aziende mature possono trarre beneficio da questo metodo quando affrontano disruption tecnologiche. Un’impresa manifatturiera che deve automatizzare la produzione per restare competitiva non può semplicemente aumentare il budget esistente. Deve riprogettare completamente il processo produttivo e calcolare gli investimenti necessari.

Il metodo funziona meno bene in contesti molto standardizzati e prevedibili. Un’azienda di utilities con processi consolidati da decenni può basarsi sui costi storici senza grossi rischi. In questi casi, il budgeting tradizionale può essere più efficiente.

Dai numeri ai risultati

Passare al reverse budgeting significa cambiare il modo di ragionare dell’intera organizzazione. Il focus si sposta dalle attività ai risultati, dai costi agli investimenti strategici. Non è sempre un passaggio semplice.

I responsabili di funzione devono abituarsi a giustificare ogni richiesta di budget in termini di risultati concreti. Il direttore marketing non può più chiedere 100.000 euro “per la comunicazione”. Deve spiegare esattamente quanti clienti acquisirà, quanto fatturato genererà, quale ritorno produrrà ogni euro investito.

Il controllo di gestione deve sviluppare nuovi strumenti di monitoraggio. Servono dashboard che colleghino in tempo reale gli investimenti ai risultati, sistemi che misurino il progresso verso gli obiettivi, report che mostrino il rendimento di ogni iniziativa.

La tecnologia facilita questo processo. Software di business intelligence permettono di analizzare le correlazioni tra spese e performance, fornendo dati concreti per ottimizzare l’allocazione delle risorse. Ma la tecnologia da sola non basta: serve cultura aziendale orientata ai risultati.

Il successo del reverse budgeting dipende dalla qualità dei dati e dalla capacità dell’organizzazione di misurare accuratamente le proprie performance. Aziende che hanno investito in sistemi di misurazione ottengono i migliori risultati dall’applicazione di questo metodo.

Il reverse budgeting trasforma la pianificazione finanziaria da routine amministrativa a leva strategica. Quando le decisioni di investimento seguono gli obiettivi di business invece delle abitudini consolidate, l’azienda sviluppa maggiore consapevolezza delle proprie leve competitive. Non elimina l’incertezza del futuro, ma la trasforma in crescita pianificata e misurata. In un mercato dove la velocità di adattamento fa la differenza tra successo e fallimento, questo metodo offre alle imprese uno strumento concreto per trasformare le ambizioni in risultati tangibili.

Potrebbe anche interessarti Budget a base zero: cos’è e come applicarlo nella tua azienda